指導者:愛知教育大学大学院生 大倉 由貴 先生

1 単元 第2編「熱」(第1章 熱とエネルギー)

第2編「熱」(第1章 熱とエネルギー

2 目標

- (1)身近な熱の例を挙げ、「温度」と「熱」の違いを明確にしながら熱の特徴を理解するとともに、それらの観察実験に関する技能を身に付けることができる。(知識及び技能)

- (2)温度変化に関する現象について見通しをもって観察実験を行い、熱平衡に至るまでの温度の変化する様子を見いだし、適切にその変容を図や言葉で表現することができる。(思考力、判断力、表現力等)

- (3)熱に関する事象に対して進んで関わり、科学的に探究しようとする。(学びに向かう力、人間性等)

3 指導計画(3時間完了)

第1次(1時間 本時)熱の学習について見通しをもつための実験を行う。

第2次(2時間)実験結果を基に要点をおさえ、問題演習を行う。

第1時 温度と熱の違い、絶対温度の性質、熱量の保存に関する演習を行う。

第2時 物質の三態の性質をおさえ、潜熱に関する演習を行う。

4 本時の指導

| (1)目標 | ○ 熱平衡になる様子をグラフに表し、その過程を説明することができる。(思考力、判断力、表現力等) |

| ○ 既習の知識を活用し、積極的に現象を予想したり説明しようとしたりする。(学びに向かう力、人間性等) | |

| (2)準備 | (教)ワイヤレス温度センサ GDX-TMP(Go Direct)、パソコン、プロジェクター、スクリーン、学習プリント、OPPシート |

| (生)筆記用具、教科用図書、ノート |

(3)指導過程

| 時間 | 内容 | 指導上の留意点 |

|---|---|---|

| 10(10) |

1 前時までの単元のまとめを行う。 OPPシート本質的な問い、学習の変容のまとめを記述する。 |

|

| 5(15) |

2 熱のOPPシート本質的な問い(学習前)の記述を行う。 「温度、熱とは一体なんのことだろう?」 |

・周りと相談しないように注意する。 |

| 15(30) |

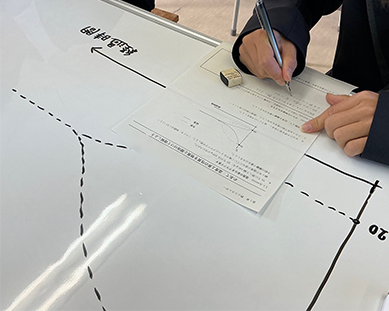

3 70 ℃に熱した金属を20 ℃の水に入れた時の温度の変化の様子を予想する。 (1) 個人でワークシートに予想を行う(破線で書く)。   (2) グループになり個人で考えた意見を伝え、その意見を汲み上げ、グループで1つの予想を行う。  (3) 全体発表を行い、クラス内の意見を集約する。

|

・温度が高い物質はその後どうなるか、温度が低い物質はその後どうなるか考えさせる。 |

| 15(45) |

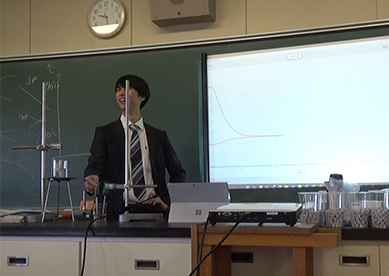

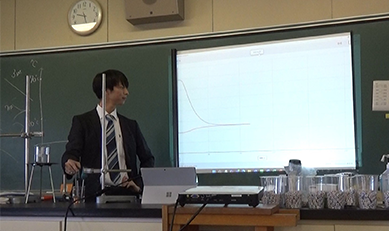

4 演示実験を行い、グラフの特徴を見いだす。 (1) 演示実験を行う。   (2) 学習プリントに実験結果をかく(実践で書く)。 (3) この実験結果から何が言えるのか話し合う。 |

・グラフの特徴を思いつく限り挙げさせる。 |

| 5(50) |

5 本時のふりかえりを行う。 OPPシートの学習記録を記述する。 |

5 配慮事項

・ 座席の配置について

対話が十分に促進されるように、

① 4人1組の班を10班構成した

② 定期考査の得点上位10名を10班それぞれに割り振り、学力上位層と下位層を混在させた

③ コミュニケーションに困難性を生じさせないよう、普段の学級の様子から座席を構成した

(女子生徒1名、男子生徒3名の班を作らない等)

6 E31-8200-16 ワイヤレス温度センサ GDX-TMP(Go Direct)の使用にあたって

金属の温度を測定することができるのは、センサならではだと思いました。

従来では金属を沸騰した水に入れ、100 ℃であると仮定した状態で行っていたので、金属を70 ℃で始めることなど不可能でしたが、センサによって金属の温度が測れるようになったので、とても実験を行いやすくなりました。

また、従来では温度計を用いて自分たちで水の温度を記録する必要があったのが、リアルタイムでグラフが作られていくので、生徒が見ていてとても楽しそうでした。従来の温度計を用いた実験では、水の比熱が大きく、水の温度変化が小さいこともあり、温度をグラフで表すと直線型で温度上昇すると誤って理解してしまう生徒がいたが、センサによって正しく、より時間間隔を狭くグラフにプロットされていくので、曲線型に温度上昇する様子を正しく理解させることができました。とても楽しく熱平衡になる様子を観測できる実験となりました!

ただ、とても正確に温度変化が測れてしまう点がセンサを用いる難しい点だとも感じました。金属を水に入れる瞬間から測り始めると初めは温度上昇があまりせず、グラフがはじめだけおかしくなり、その様子を考察する生徒がいました。そういった点を防ぐため、金属を水に入れた少し後から測定するととても理想的なグラフを描くことができましたので、その点の配慮が必要になるかもしれません。製品の問題ではなく、センサを活用し、より正確な値をリアルタイムで観察することができるようになったからこそ、この点に注意する必要があると思いました。

学習指導案

『理科(物理基礎)第1学年学習指導案 (「第2編「熱」(第1章 熱とエネルギー)」)』(PDF:169KB)