板橋区立中台中学校 教諭 長谷川 勇伸 先生

1.目的

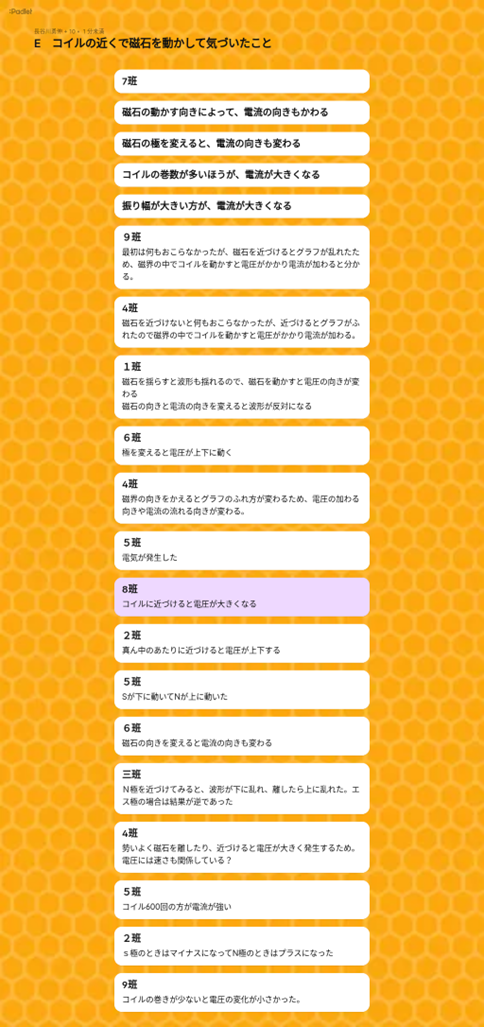

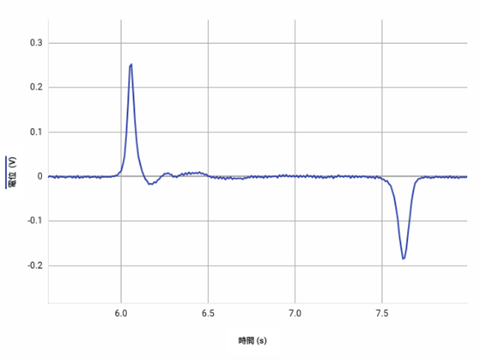

- ① 電磁誘導は瞬間的な現象が多く、検流計では目視による感覚的な判断にとどまってしまう。電圧センサでは、瞬時にデータをグラフ化することができるため、電磁誘導の現象を可視化して正確に捉え、理解できるようになることを目的としている。

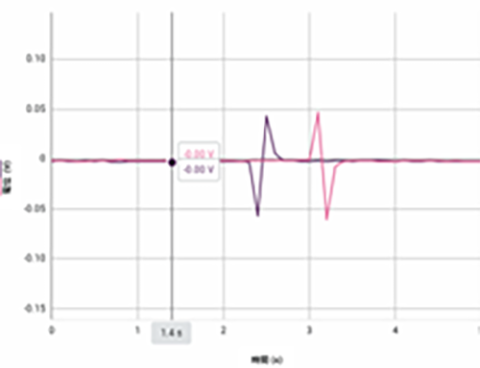

- ② 検流計による計測では、記録を残すことが困難であり、条件の違いによる比較が難しい。電圧センサでは、記録を残すのみならず、グラフを重ね合わせて比較することも可能であるため、実験結果から分析して磁石の動きと電圧の大きさの関係性を見いださせることを目的としている。

- ③ 直流と交流の違いを理解させたうえで発電機を作成させ、学習内容を活かして探究させることを目的としている。

2.授業の流れ(全4時間)

<第1時 学習課題:コイルの近くで磁石を動かしたときに起こる変化を調べる>

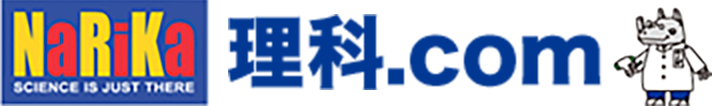

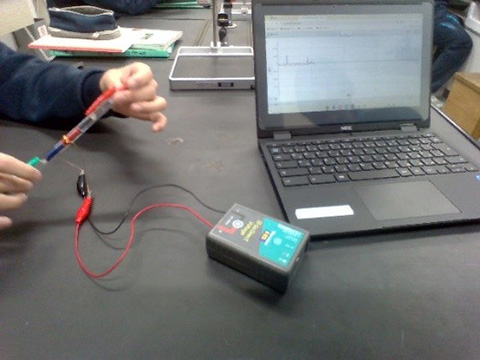

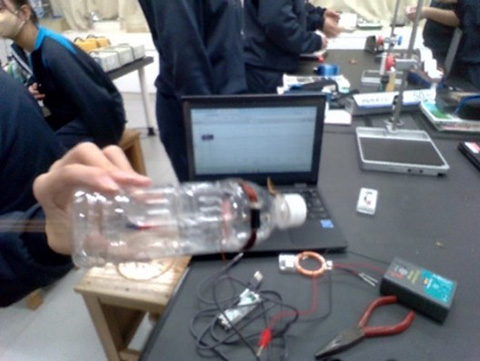

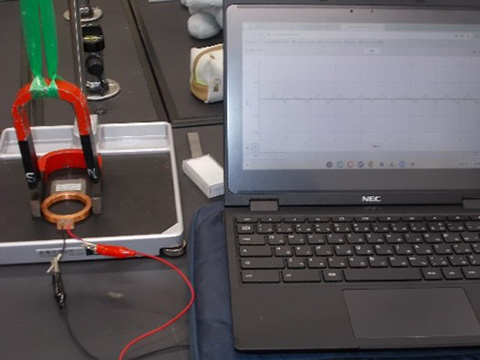

① コイルの近くで磁石を自由に動かし、電圧センサで電圧を測定する。

② 気づいたことを班ごとにまとめ、Padletに投稿する。

<第2時 学習課題:前回の気づきを実験によって確認し、どのようにして電流ができるのか考える>

① 前回の各班の気づきを全体で共有し、コイルの近くで磁石を動かすと電流が流れることを確認する。

② 以下の2つの課題を提示する。

(1) コイルに流れる電流の向きは何によって変化する?

(2) コイルに流れる電流の大きさは何によって変化する?

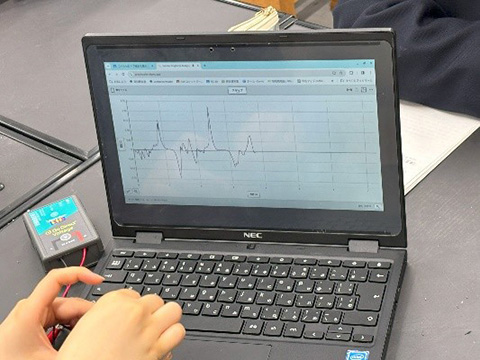

③ 気づきとして挙がったものについて実際に実験を行って確認しながら、課題に取り組む。

・コイルの近くで磁石を動かすと電流が発生する。

・磁石を近づけるのか遠ざけるのかによって電流の向きが変わる。

・磁石の極を入れ替えると電流の向きも逆になる。

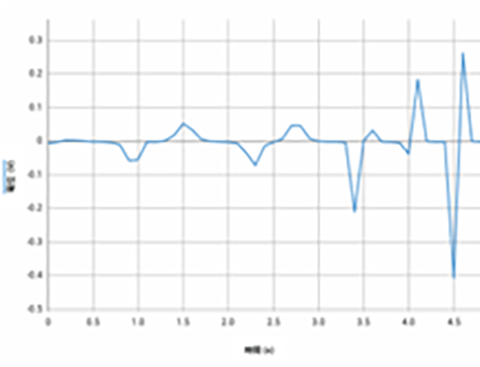

・磁石を早く動かすと電流が大きくなる。

・コイルの巻き数によって電流の大きさが変化する。

④ 電磁誘導についてまとめる。

<第3時 学習課題:

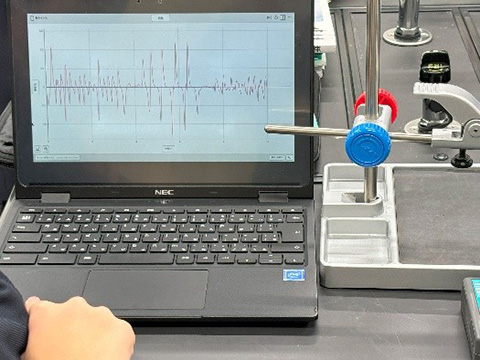

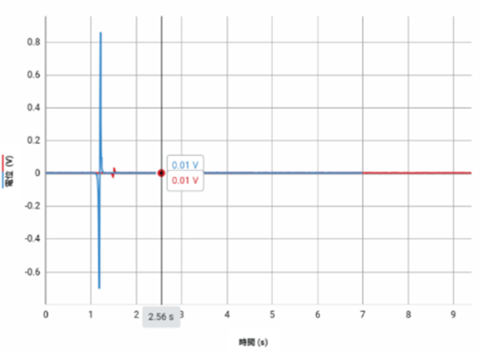

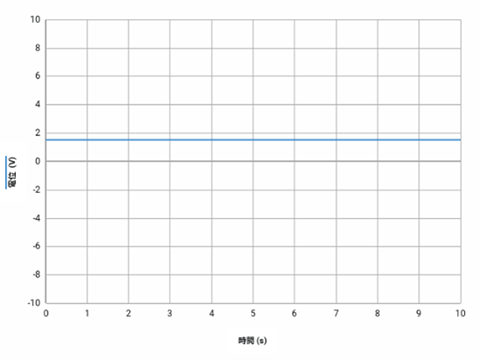

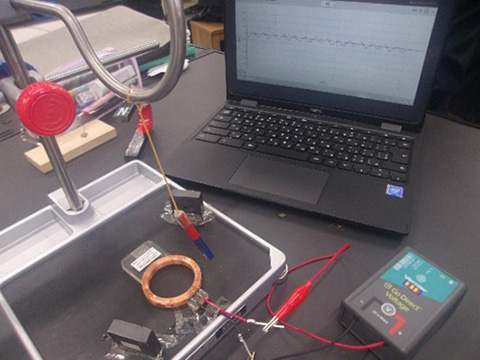

① 乾電池とコイルに磁石を出し入れしたときのそれぞれの電圧を測定する。

② グラフの違いから電流の違いについて考える。

③ 直流と交流についてまとめる。

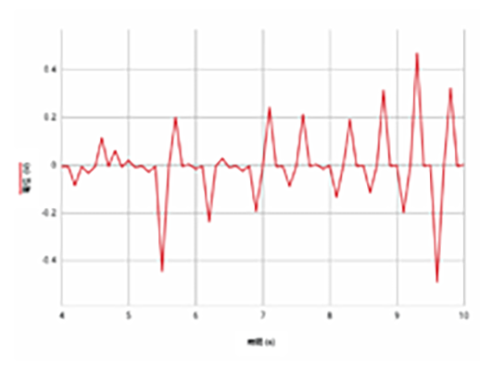

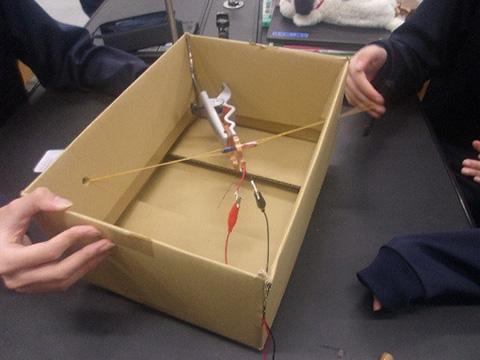

<第4時 学習課題:これまでの学習を活かし、発電機を開発する。>

3.成果と課題

<成果>

- 電磁誘導の現象をグラフ化することによって可視化することができ、電流の向きの変化や電流の大きさの変化について正確に捉えることができた。

- グラフで記録を残すことができるため、条件の違いによる電流の変化を比較しながら抑えることができた。

- データを比較することができるため、発電機の開発などで探究的に学習することができた。

<課題>

・電圧計であることをしっかり確認してからでないと、何を測定しているのかわからない生徒が出てしまう。

・グラフの見方についての説明が必要。

・入試等ではセンサのグラフで問われることはなく、検流計で問われる。